-e1661659611607.png)

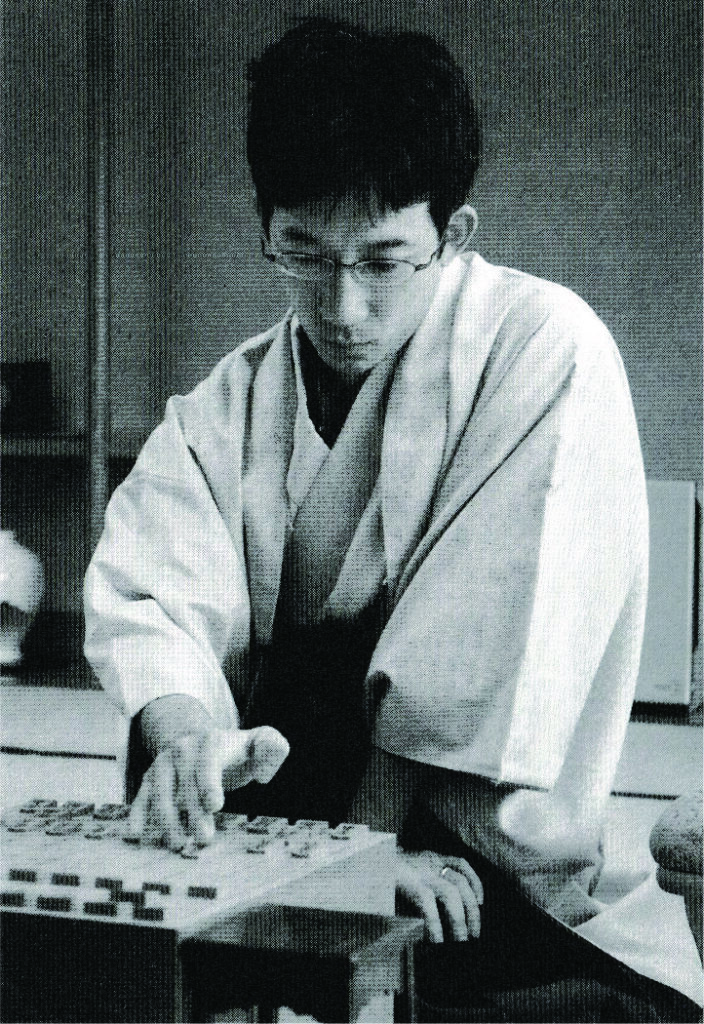

スズキ・メソードの卒業生は、いろいろな分野の第一線で活躍している。今回登場していただく佐藤康光さんは、棋士。プロの将棋の世界には、竜王、名人、棋聖、王位、王座、棋王、王将という七つの大きなタイトル戦がある。昨年度、羽生善治さんが王位、王座、王将の三冠なら、棋聖、棋王の二冠を手中にしたのが佐藤さんだ。棋聖は五期連続でタイトルを取り、永世棋聖を獲得したし、五つのタイトル挑戦者という新記録をたて、最優秀棋士賞など数々の賞も受けている。ただ今絶好調の「ヴァイオリンを弾く棋士」をご紹介したい。

将棋との出逢い

将棋は古代インドのチャトランガというゲームを起源にしている。それが日本に伝わり、16世紀半ば頃に現在の将棋の形になった。同じようにして西洋に渡ったものがチェスだ。昭和30年代、40年代くらいには、どこの家庭にも将棋盤があった。板のまん中に蝶番がついて折りたためるものや、子どものお小遣いで買える紙にますめが印刷されたものなど、簡単な盤をはさんで、父親が子どもに教えたり、兄弟同士で楽しんだり、もちろん大人同士も熱くなっていた。漫画「サザエさん」にも波平さんやカツオ君が将棋を指す場面がよく出てくるように、日常生活で普通に見かける風景でもあった。

佐藤さんも、学校の休み時間に覚えたという。昭和50年頃、小学1年生の時だ。今のようにゲーム機全盛ではないにしろ、将棋がポピュラーという時代でもなかったように思う。でも、康光少年は「それから将棋のことばかり考えていた」というほど熱中していく。

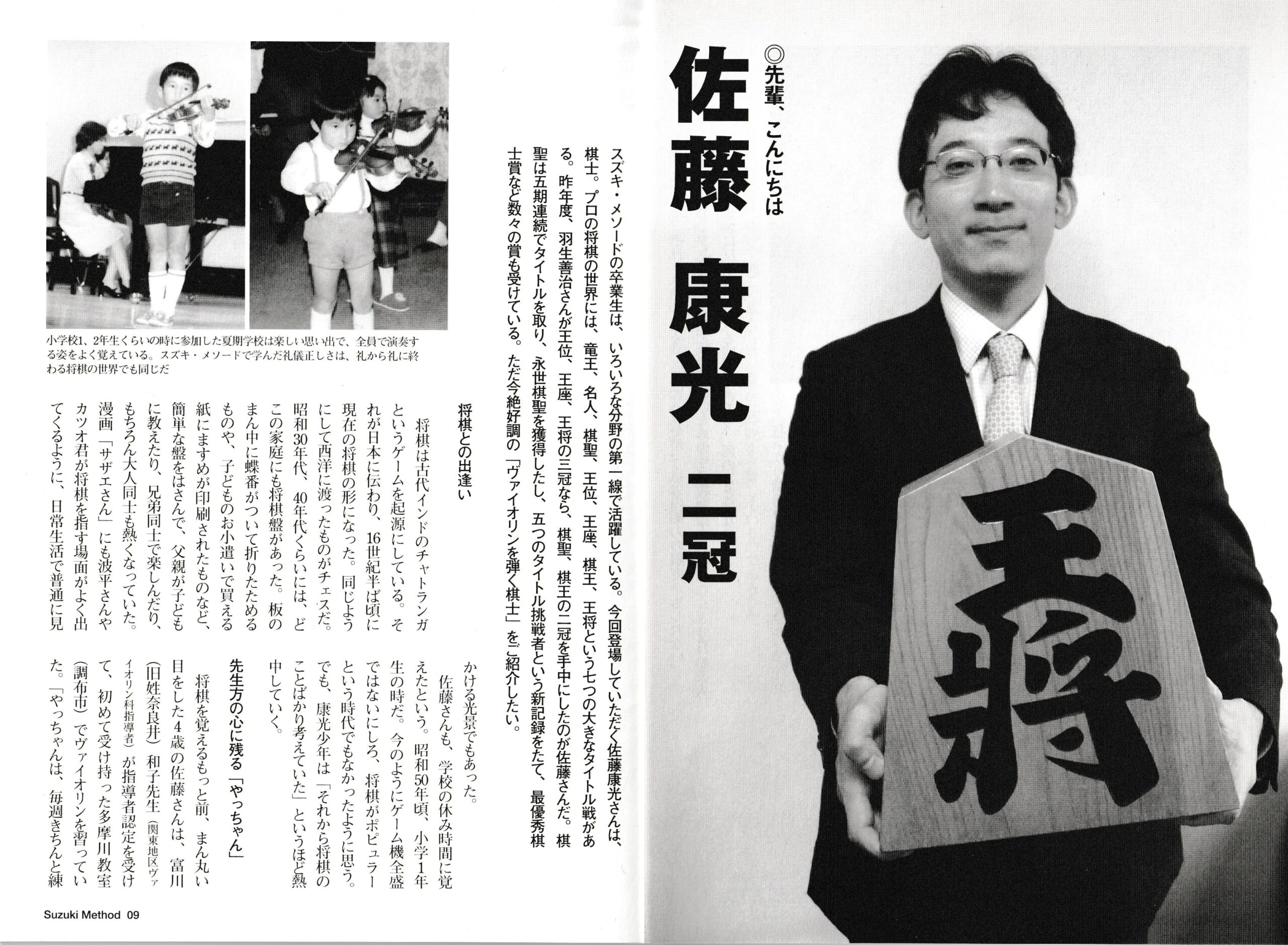

小学校1,2年生くらいの時に参加した夏期学校は楽しい思い出で、全員で演奏する姿をよく覚えている。スズキ・メソードで学んだ礼儀正しさは、礼から礼に終わる将棋の世界でも同じだ

先生方の心に残る「やっちゃん」

将棋を覚えるもっと前、まん丸い目をした4歳の佐藤さんは、富川(旧姓奈良井)和子先生(関東地区ヴァイオリン科指導者)が指導者認定を受けて、初めて受け持った多摩川教室(調布市)でヴァイオリンを習っていた。「やっちゃんは、毎週きちんと練習してきましたし、お母さんは、鈴木先生の著書をほかの方にも勧めてくださるような、熱心な方でした。おけいこも押し付けているという感じではなく、決まったことはきちんとしましょうというお心のようでした」と振り返る。

近所に習っている子がいたこと、お母さんが「どの子も育つ」という鈴木先生の教えと「親は弾けなくてもいい」という2つを信じて見学に連れて行き、それから始めることになった。「教室には同じ年の生徒さんが3人いて、お互いよい刺激を受けていました。3人が5歳で揃ってブーレの卒業テープを録り終えた時、やっちゃんは、本当に嬉しそうな顔をしていました」。当時からがんばりやのやっちゃんを先生は今も記憶する。

その後、京都へ転居したが、松村裕美子先生(関西地区ヴァイオリン科指導者)の教室でヴァイオリンは続いた。松村先生のやっちゃんの印象は「口数の少ない、おとなしい子」だ。そして松村先生も「お母さんが気さくで、とてもいい方だった」と振り返る。佐藤家は長男の康光さんに、弟、妹の3人兄弟。3人ともスズキ・メソードでヴァイオリンを学んだ。弟さんは1年ちょっとでやめてしまったが、妹さんはずっと続けているとのこと。

「将棋に夢中になってからは、あまり熱心な生徒ではなかったですね」と佐藤さんは笑うが、松村先生は「与えられた課題はきちんとこなしてきました。だから将棋とヴァイオリンを両立させていたことに、少しも気づきませんでした」と言う。

ただ一つ、心に残っているのは、ある日、レッスンの途中で弾きながら大泣きしたことだ。「どうしたの」と聞くと、お母さんが「実はレッスンしていただくのはこれが最後で、これからプロの棋士を目指します」と。大好きな道に進むとはいえ、長く続けたことを辞める淋しさや、口では表せない、いろいろな思いが少年の胸にはあったのだろう。

東大に入るより難しい、プロ棋士への道

そうして中学入学を機に、本格的に将棋に精進するようになる。田中魁秀九段の弟子となり、土日は泊り込んで掃除や駒磨きなど内弟子修行を始める。修行といっても、師匠は何も教えてくれない。本を読んだり、棋譜を研究したり、同じくらいか、少し強い人をただ指しまくる。こうすれば強くなるという勉強法はなく、自分に一番合った方法を、自分で探して「勝手に強くなる」のだと佐藤さんは言う。

プロの棋士を目指すには、日本将棋連盟の奨励会(棋士養成機関)に合格し6級となったら、日々精進し、まずは三段に上り詰める。そして年に2回しかない三段のリーグ戦で2位までに入って初めて、四段=プロ騎士となる(次点2回でも可)。1年に大体4人しかプロになれない上に、25歳未満という年齢制限の壁は高い。大器晩成では到底越えられない。野球やゴルフなどに比べ、プロの棋士が極端に少ないのはそのせいだ。だから東大に入るより難しいと言われているのだが、佐藤さんは13歳で奨励会に入り、4年後には四段とまったく停滞することはなかった。現在までに棋聖五期、名人二期、竜王、棋王、王将を一期ずつと、十期のタイトルを獲得している。それは本当に一握りの、トップの座にいる棋士の証だ。

だから並外れた将棋の才能、適性を持って生まれたことはもちろんと思うが、佐藤さんの言葉を借りるなら、大事なことは「情熱が続くかどうか」だという。「何より好きで、この道に入っているということもあります。もちろん、負けが続くと誰でも嫌になりますが、数日すれば、また気持ちが元に戻ります。あとは強くなりたい、うまくなりたいという情熱。それと自分なりの勉強です」

大きなタイトル戦だと、午前から夜中まで、12時間以上続くこともある。集中力を長い間持続させ、喜怒哀楽を表に出さないといった精神の鍛練も同時に積んでいかなければならない。

佐藤さんの将棋は「緻密(ちみつ)流」と呼ばれ、理路整然としているのが特徴だったが、ここ10年ほどでずいぶん変わってきた。

「最近は常識にとらわれずに、自由な発想で指しています」と本人が語るように、佐藤さんの新戦法に注目が集まっている。しのぎを削るトッププロと年間何十局も指すわけだから、定跡にこだわって手を狭くしたくない、新しいことを試したいという思いが強い。ただし、思いつきではない。論理的に自身が納得できるから指しているのだとも。

美しい棋譜を

現在、プロ棋士は150人。この人たちが7大タイトルをはじめ、いくつものトーナメントやシリーズで戦う。昨年、佐藤さんは年間で86局指し、最多対局賞を受賞しているが、単純計算で大体4日に1局指していることになる。その1局1局に勝敗がついてくるから、どれも真剣勝負。演奏家でいえば、厳しい評論家を招いてのソロリサイタルというところだろうか。また、棋譜と呼ばれる、どう指したかという記録が残るので、毎回ライブ録音をしているようなものだ。

その棋譜は、将棋が始まって以来、一つとして同じものはないという。現在は年間2000局くらいの対局があるそうだが、同様に最初から最後まで同じものは一つもない。佐藤さんが目指しているのは、いかに美しい棋譜を残すか。「あとで見て、自分で納得できるものは1割もありませんし、100%納得できるものとなれば一つもありません。ただ全力を出し切って、ファンの皆さんの感動を呼ぶような将棋を指したいと思って毎局指しています」

将棋は演奏家の録音と同じく、名勝負、名演奏ほど後世に残り、繰り返し語られる。自分らしさを表現し、納得できるものを残すためにかけているといっても過言でない。

(写真提供/日本将棋連盟)

うまくなりたいのはヴァイオリンも同じ

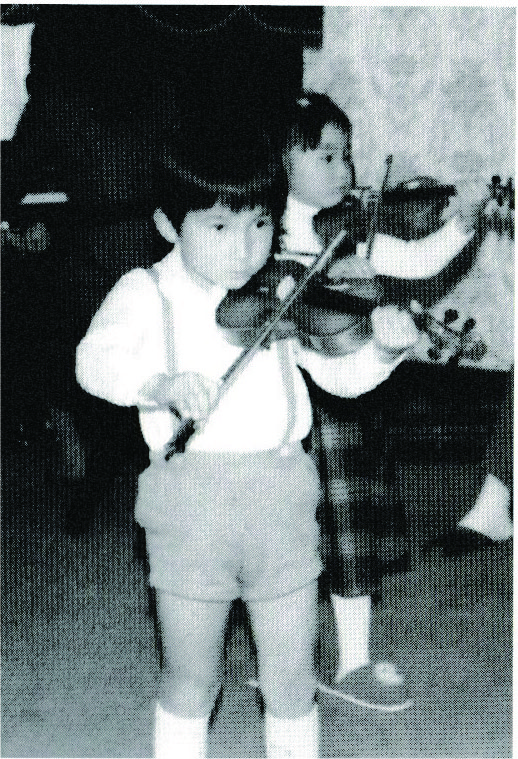

「駒音コンサート」というユニークなコンサートがある。将棋好きの音楽家と、音楽好きの棋士が出演するこのコンサートは、故山本直純さんを中心に84年に始まった。音楽家では岩淵龍太郎さんや小山実稚恵さん、神野明さんなどが出演している。佐藤さんはそこでヴァイオリンを弾くことになったのをきっかけに、スズキ・メソードに再び入会した。子どもの頃も「練習は嫌ではなかった」という言葉どおり、嫌いになって辞めたヴァイオリンではない。さっそく鈴木裕子先生(理事・関東地区ヴァイオリン科指導者)の教室に通い始めた。

「将棋のことはよくわからないのですが、たしか八段になった頃で、それから5~6年は月に1回のペースで通っていらっしゃいました。子どもたちには『将棋のお兄ちゃんよ』と紹介して、グループレッスンにも、支部の発表会にも参加されました」と鈴木裕子先生。練習態度はまじめで、性格そのものとのこと。

「さすがに最近は時間がなくて、どこかで弾く機会がある時にみていただくくらいになってしまいましたが、そのかわりにクラシック音楽はよく聴いています。駒音コンサートで知り合った方のお誘いで音楽会にも行くようになりました」と音楽が気分転換になっている様子がうかがえる。

「駒音コンサート」やタイトル獲得の祝賀会など、何度か演奏してきたが、一番好きなのはヴィヴァルディの協奏曲イ短調だそうだ。子どもの時に習った曲は体が覚えているからだろう。同様に「子どもの頃に身についた集中力や、大舞台で演奏する経験を積んだのは、今の自分にいい影響を及ぼしている」という。鈴木裕子先生にレッスンしていただいた「愛の挨拶」をいつか「駒音コンサート」で、奥様のピアノ伴奏で演奏できればと思っている。きっと近い将来実現することだろう。

プロの将棋の世界でタイトルを保持していくことの過酷さ、一局の重みが感じられただけに、これからはテレビや新聞で「佐藤康光」の名前を探し、勝敗に一喜一憂するだろう。一つでも多くのタイトルを獲得されることを願って、精一杯応援したい。

Fruitful編集部より

今回ご紹介した、機関誌「先輩、こんにちは」の記事はいかがでしたでしょうか?

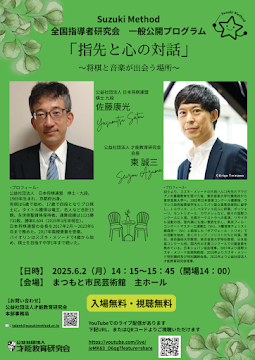

是非、6月2日(月)に行われる対談もお楽しみになさってください。お近くの方は会場で直接、遠くの方はYouTube配信でご覧ください。

今回の転載に当たりご協力いただいた佐藤康光先生、機関誌編集部の皆様には心より御礼申し上げます。

機関誌 Suzuki Method には有益な情報がたくさん掲載されております。会員の皆さまはマイページよりご覧いただけます。

プロフィール

佐藤康光 さとう やすみつ

公益社団法人 日本将棋連盟 棋士・九段。1969年生まれ、京都府出身。

将棋は6歳で始め、17歳で四段となりプロ棋士に。タイトル獲得は竜王、名人など合計13期。永世棋聖資格保持者。通算成績は1121勝 732敗、勝率0.604(2025年3月末現在)。

日本将棋連盟の会長を2017年2月〜2023年6月まで務めた。2017年紫綬褒章を受章。

バイオリンはスズキ・メソードで4歳から始め、棋士を目指す中学1年まで続いた。