連載第1回「脳の可塑性(かそせい)」

東京大学教授

言語脳科学者

酒井 邦嘉

この新しい連載では、年齢とともに脳やその能力がどのように発達していくのか、脳のそれぞれの部位がどんな働きをするのか、その仕組みなどを初歩から一つひとつ、解説していきたいと思います。中高生から(願わくば十歳くらいから)理解できるような、分かりやすい内容を心がけて書くことにします。

今回は、Fruitful編集部より頂いたテーマについて、書いてみました。もし知らない言葉が出て来た時は、辞書を使って調べて下さい。私は『三省堂国語辞典 第八版』(二〇二二年)を愛用しています。最初の原稿を読んで、文章を直したり質問したりしてくれた生徒さんや指導者、編集部のみなさんに感謝します。

この連載のアンケートに、質問や意見、感想などをお書きください。寄せられた質問に答える形で、次回以降の内容を作っていく予定です。

この連載が、共同研究の理解に役立つことを願っています。

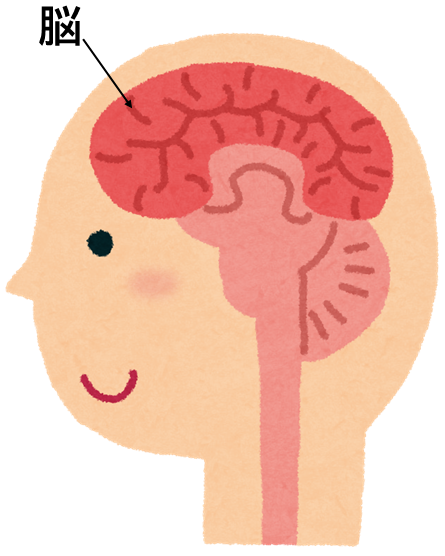

脳って何をするもの?

この連載「脳と能力」にある「脳」とは、何でしょうか? 脳は、見たり聞いたりしたことを理解して、体の動きの指令を出す器官です。『三省堂国語辞典』には、「①頭蓋骨の中にあって、複雑な精神のはたらきを受けもつ、やわらかくてひだのあるもの。脳髄。②脳のはたらき。」とあります。「精神のはたらき」には、記憶や感情などが含まれます。

可塑性とはどんな特徴のこと?

今回のテーマは「脳の可塑性」です。これはとても奥深い最先端の問題なのですが、やさしく言うと、「脳に生じた変化が定着すること」です。

可塑性を英語でplasticityと言いますが、「プラスチック」と語源が同じです。粘土のように最初は形を自由に作れますが、いったん固まると、そのできあがった形を保つというイメージです。プラスチックは、温めたり力を加えたりすると、できあがった後でも形が変わることがありますね。このように可塑性には、まだ変形する余地があるわけです。

可塑性のイメージがつかめたところで、「脳に生じた変化が定着すること」の説明です。まず「脳に生じた変化」は、どのような時に起こるでしょうか? ヒントは、「良いニュースと悪いニュース」です。

脳に生じる「良い」変化

「良いニュース」は、日々の学習です。ヴァイオリンなどを練習すると、今まで難しいと思っていた曲でも、だんだん楽に弾けるようになるでしょう。それは弓の動きや運指のパターン(一種の型)を覚えられたためです。その時、脳に変化が生じています。もし「脳の可塑性」がなかったら、そうした「型」を脳に刻み込むことができなくなってしまいます。それから、スズキ・メソードの音源を何度もくり返して聞くうちに、自然とその曲を覚えてしまうでしょう。楽器がなくても鼻歌が歌えたり、頭の中だけで鳴らしたりできますよね。それも、「脳の可塑性」のおかげなのです。

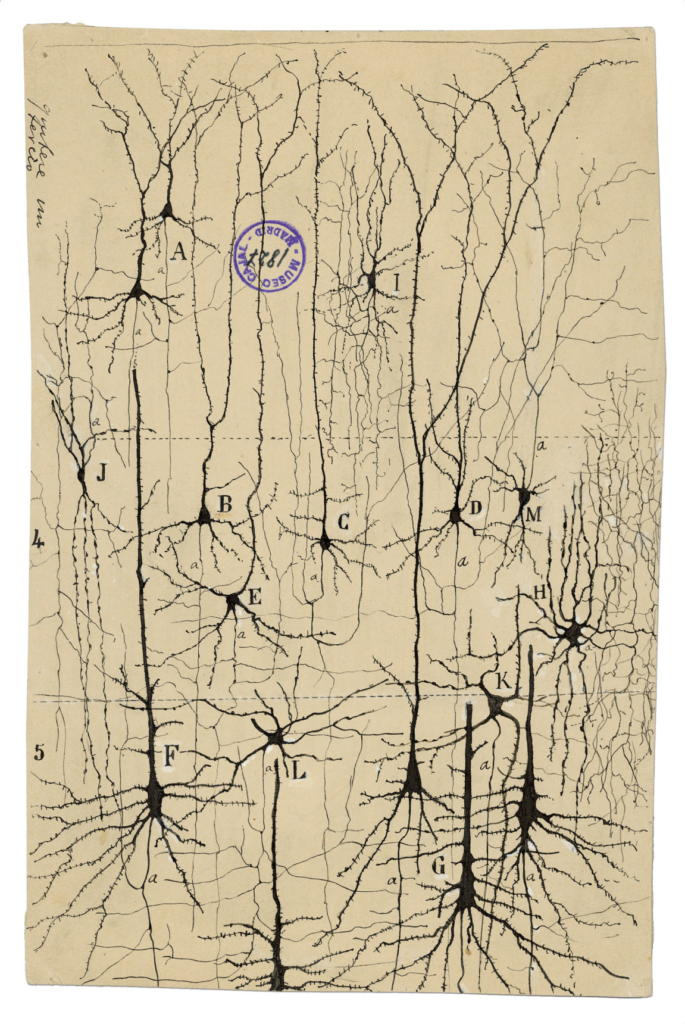

ニューロンのスケッチ

(マドリードのカハール博物館蔵)

脳に生じる「悪い」変化

「悪いニュース」は、脳の病気です。脳はたくさんの細胞からできています。脳細胞は、主に電気信号を伝える「ニューロン」(上図)と、その周りでニューロンの働きを支える「グリア」に分けられます。グリアはとても働き者で、まれに増えすぎてガン化することがあります。それが「脳腫瘍」という病気です。脳腫瘍が大きくなると、脳の組織を壊してニューロンの働きを乱すので、大きくなりすぎないうちに取り除く必要があります。私は長らく、東京女子医科大学の脳外科チームと共同研究を行って来ました。

また、頭をぶつけたり、脳の周りの血管が裂けたりすることで、出血してしまうことがあります。これが「脳出血」です。もう一つ、脳の病気として深刻なのは、血管が途中で詰まってしまう場合です。それを「脳梗塞」と言います。この2つが、いわゆる「脳卒中」という病気です。ニューロンが働くためには、脳の毛細血管から酸素と栄養分を受け取る必要があります。脳出血や脳梗塞が続くと、周りのニューロンが死んでしまうため、すぐに処置をしなければいけません。

損傷した脳に起こる驚くべき変化

しかし、脳の病気そのものを「可塑性」と言うことはなく、病気の後に起こる変化のことを「可塑性」と言います。それは、病気で生じたニューロンの損傷(「変性」と呼ばれます)が治ったり、リハビリ中に脳の働きが回復したりする変化を指しています。脳の一部に損傷が起きたとしても、残った部位が可塑性を発揮して代替えができます。そして、子どもの脳はその能力が高いことが分かっています。それでも、脳は丸ごと移植したり、修理に出したりできませんから、自分の脳は大切にしましょう。

変化の「定着」は「記憶」の仕組み

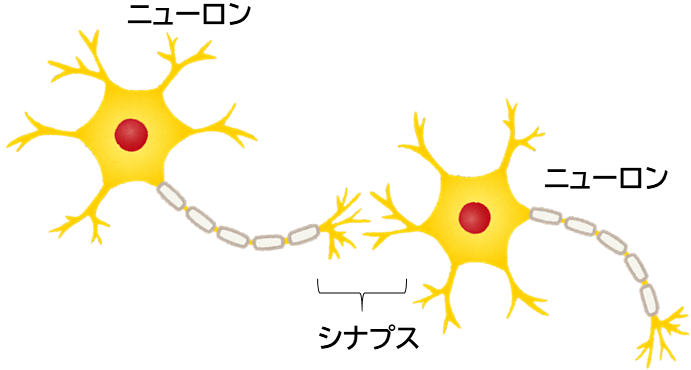

最後に、「定着すること」の説明です。脳では、たくさんのニューロンがつながり合って、「回路」を作っています。その回路は、コンピューターの回路のように、電気信号(電圧の変化)が伝わって働きます。そこで「神経回路網(ニューラル・ネットワーク)」とも呼ばれます。

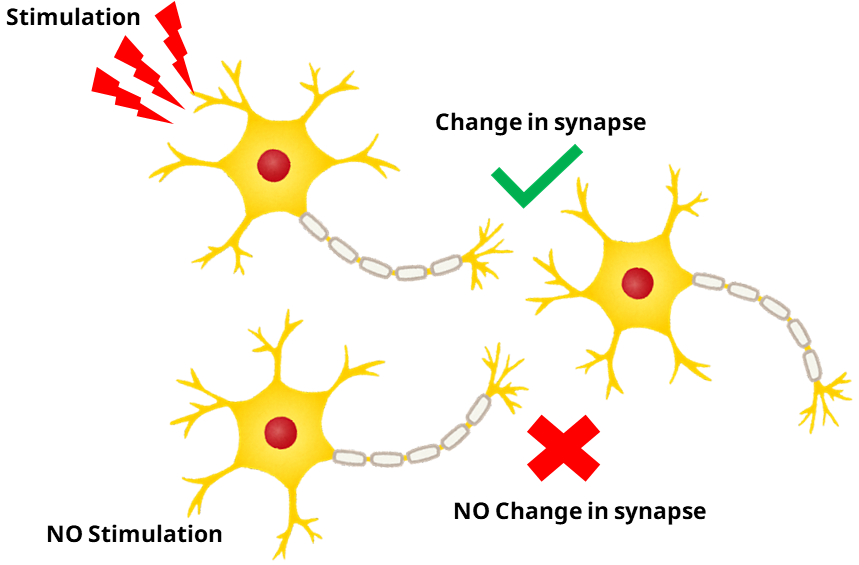

この回路の中でニューロンどうしがつながる「接点」のことを、「シナプス」と呼びます(上図)。シナプスの通りやすさが変わることが、記憶の仕組みです。たとえば「山」と聞くと、「川」という合言葉が浮かぶでしょう。「山と川」という組み合わせを何度も聞くうちに、「山」を担当するニューロンから、「川」を担当するニューロンにつながるシナプスが、通りやすくなるわけです。スズキ・メソードの生徒さんなら、「タカタカタッタ」と言うだけで、「キラキラ星変奏曲」のことが浮かぶことでしょう。回路の一部が通りやすくなって記憶が定着することを、「シナプス可塑性」と言います。

先日発表した才能教育研究会との共同研究の成果では、楽器演奏に必要な「音の高さ、テンポの速さ、音の強弱、複数の音の抑揚」という判断にかかわる脳の場所が異なることが分かり、スズキ・メソードの有効性が脳科学によって初めて明らかとなりました。たとえば、テンポを判断する条件では、スズキ・メソードの生徒だけに脳の活性化が観察されるという、興味深い結果が得られています。くわしい内容は、スズキ・メソードの機関誌(212号)やMonthly Suzukiの特集記事(https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html)などをお読み下さい。

機関誌(212号の19ページ)では、宮前丈明先生(フルート科特別講師)が「人間が本来持っている能力(A)と、音楽トレーニングによる脳の可塑性で得られる能力(B)の両方が、今回初めて確認できました。(中略)スズキ・メソードで『才能は生まれつきではない』と言うときは、可塑性の能力(B)を指しています」と書かれていました。脳には可塑性という性質があるため、日々の練習によって回路の一部が通りやすくなって、楽器を弾く能力が身につくのです。

◇

酒井先生に脳に関する質問をしよう

脳に備わる「可塑性」というスゴイ能力には驚かされましたね!これを読んだ皆さんの中には、きっと脳に関する様々な疑問や知りたいことが沸き上がったことと思います。そこで、この記事の著者である酒井邦嘉先生に質問をして、皆さんで脳のことを少しずつ理解していきましょう。たくさんの質問、感想をお待ちしています!

酒井先生の研究に関する記事はこちら

(マンスリースズキより)

東京大学との共同研究の論文を発表

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html

共同研究を話題に、毎日メディアカフェ

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/220510-2.html

プロフィール

酒井邦嘉

専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。 1964年、東京都生まれ。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻 教授を兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞など受賞。著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)、『脳とAI』(中公選書)、『科学と芸術』(中央公論新社)など。

※ 文中のイラスト最後の2つは植松有里佳先生にご協力をいただきました。ありがとうございました。

ご質問、ご感想はこちらから。