第13回「retirement」

前回1900字も使って書いたオーディションで入団した東京都交響楽団をわずか3年半で退団するというお話です。

これから退団した真相を書くのですが、その理由はなんだと思われますか?

・音程が悪過ぎた

・遅刻が規定回数に達した

・飽きた

・週刊文春に働けなくなるような事実が記事に出た

・お米を盗んだ

等々退団に至る理由は様々あるとは思いますが、実はかなり単純な理由によるものでした。

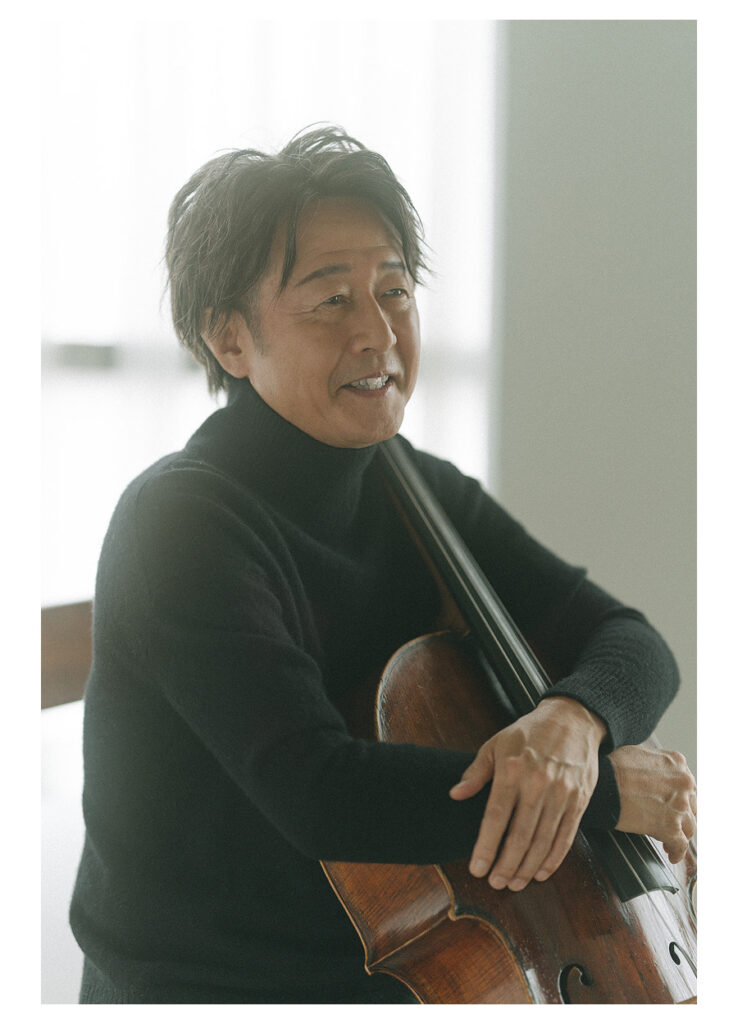

愛知県出身。スズキ・メソードでチェロを始め、中島顕氏に師事。

桐朋学園大学で井上頼豊、秋津智承、山崎伸子の各氏に師事。在学中1987年第56回日本音楽コンクール第1位、第1回淡路島国際室内楽コンクール第2位入賞、第1回日本室内楽コンクール第1位など数々の受賞歴を持つ。同大学を首席で卒業後、桐朋学園研究科ではピュイグ・ロジェ、キジアーナ音楽院でリッカルド・ブレンゴラーの下で室内楽の研鑽を積む。1990年東京都交響楽団首席奏者に就任。1994年退職後広島交響楽団の客演ソロ・チェロ奏者を経て1997年より2019年まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者を勤める。同楽団とはハイドン、シューマン、ドヴォルザーク、グルダ、コルンゴルト、リヒャルト・シュトラウスのドン・キホーテなど多数の協奏曲をソリストとして共演し、いずれも好評を博した。

サイトウ・キネン・オーケストラ、宮崎国際音楽祭に三島せせらぎ音楽祭に毎年参加。

トリトン第一生命ホールの「晴れた海のオーケストラ」やチェンバーソロイツ佐世保のメンバーでもある。また室内楽の分野でも欠く事の出来ないチェリストとして著名な演奏家との共演も多い。

チェロカルテットCello Repubblicaの主宰や宮川彬良氏と教育プログラムの2人のユニット「音楽部楽譜係」、生まれ故郷である名古屋で「大人の室内楽研究所」を立ち上げ、地域の文化向上をライフワークとするなど、活動は多岐に渡る。2008年のバッハの無伴奏チェロ組曲全曲に続き、2012年に発表したアルバム『情景』はレコード芸術誌上で準推薦盤の評価を得た。

現在、東京音楽大学教授、京都市交響楽団特別首席奏者、スズキ・メソード特別講師、東京藝術大学非常勤講師。日本チェロ協会理事、みやざきチェロ協会名誉会員。