-1024x215.png)

連載第7回 「感覚に意識を向けること」

東京大学教授(言語脳科学者)

酒井 邦嘉

この連載では、年齢とともに脳やその能力がどのように発達していくのか、脳のそれぞれの部位がどんな働きをするのか、その仕組みなどを初歩から解説しています。今回もたくさんの質問を頂き、嬉しく思います。寄せられた中から関連したものを選んで、それに答える形で進めていきたいと思います。脳に関するいくつかの質問については、私の近著である『デジタル脳クライシス』(朝日新書、2024年)の中に答えやヒントが見つかりますので、あわせてお読みください。

Q1:

脳はさわるとさわられた感覚がありますか?

A:

脳それ自体には、「さわられる」という感覚を受け取るセンサーがないので、さわられた感覚はありません。「痛い」というセンサーも脳にはありませんから、外科で脳の一部を切り取られても、その人が痛いと感じることはないのです。

論より証拠。私は脳外科の手術を見学したことがありますが、外科医が手術器具で脳にさわっても、患者さんは無反応でした! その時、ことばの反応を調べる必要があって、患者は全身麻酔から覚めていましたから、もし手をつねれば「痛い!」と言ったはずです。

脳は軟膜 (なんまく)や硬膜 (こうまく)にすっぽりくるまれていて、さらに硬い骨(頭蓋骨)と頭皮に守られていますから、直接「さわられる」という状況は、ほとんど起こらないわけです。それにしても、こんな面白い疑問をよく思いつきましたね。

「さわられる」という皮膚の表面や圧力の感覚、それから筋肉や関節、内臓(特に胃腸)など体の深部の感覚をまとめて、「体性感覚 (たいせいかんかく)」と言います。体に埋まったさまざまなセンサーが体の状態を感知して、末梢神経を通して脳に伝えるのです。

どんな感覚も、度を超すと「痛み」として感じられます。痛覚は体にとっての危険信号であり、神経を持つ動物にはもっとも基本的な感覚と言えます。

楽器を演奏する時に、指を動かすことだけでなく、指の体性感覚にも意識を向けてみてください。たとえば指に力を入れすぎると、楽に動かないばかりか、弦やキーにふれる時の繊細な感覚が麻痺してしまいます。指で押した時の手応えのことを「タッチ」と言いますが、タッチを大切にすることは、音色の向上とともに、演奏の表現に心を込めることにつながります。

Q2:

楽器(ヴァイオリン)での記憶の定着の例を挙げて下さると分かりやすいと感じました。

A:

楽器の運指は、繰り返し練習することで、その一続きが運動パターンの記憶として脳に定着します。これは心理学で手続き的記憶と呼ばれるもので、小脳(しょうのう)などが担当します。いわゆる「体で覚える記憶」の一例です。ヴァイオリンやチェロなどのように、指板上でポジション移動をする時には、楽器のネックに触れる感覚や、前項で説明した「タッチ」の記憶も大切になってきます。

その一方で「頭で覚える記憶」は、使われる脳の場所が異なります。たとえばメロディーや音色を聴く時の聴覚的記憶や、楽譜を見る時の視覚的記憶は、側頭連合野 (そくとうれんごうや)などに蓄えられます。いずれも、自分の感覚に意識を向けながら、繰り返し練習することによって正確な記憶が定着するようになります。練習時間を惜しんだり、効率を求めたりするようでは、上達は望めないのです。

Q3:

ニューロンが出した「1か0か」というデジタル出力が、どのように組合わさると音楽の調べを心に刻み込みそれを楽器で再現できたり、複雑なことができるようになるのですか?

A:

確かにニューロンは、「活動電位 (かつどうでんい)」を出すか出さないか、という両極端で出力します。しかし、脳には数えきれないほどのニューロンが互いにつながり合っています。それはちょうど巨大なオーケストラのようです。オーケストラの団員は、ある瞬間に音を出すか出さないかが決まっているわけですが、一斉に音を出す時もあれば、バトンを渡すように少しずつずれながら音をつないでいくこともありますね。

脳のニューロンたちも同じです。弓を持つ右手と、弦を抑える左手には、脳がまったく異なる指令を送っているのですが、それでも両者のタイミングは、ぴたりと合っていなくてはなりません。脳は異なる動作をうまく統合しながら、演奏と言う複雑な運動を作り上げていくわけです。

脳はそのような運動をコントロールしながら、さらに自分や他人の出す音を聞き、その音楽の調べに意識を向けることができます。それは、感覚と運動、そして意識という脳の精妙で見事な分業体制のなせる業 (わざ) なのです。

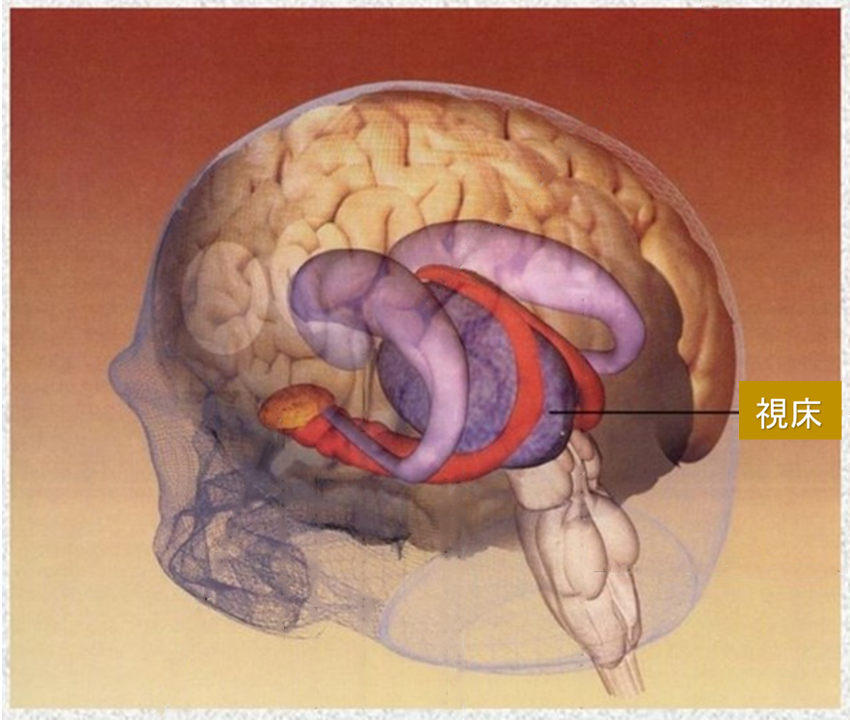

脳の中にも、意識を操る「指揮者」がいるのでしょうか。脳の中心部には「視床 (ししょう)」という大切な場所があって、脳表のさまざまな領域に対して注意を振り向ける役割があると考えられています。ですから、視床が指揮者の役割を果たしているのかもしれませんね。

Q4:

コンサートなど人前で弾いても緊張しなくなる方法を教えてください。緊張していると手や足が震えるのですが、どうしてなのでしょうか。

A:

本番では、「練習不足が心配」とか「失敗したらどうしよう」といった不安が緊張を増幅するものです。人前で上がって緊張していると、運動に対する意識が強くなりすぎて、体じゅうの筋肉に力が入り、動作がぎこちなくなります。すると、弓を持つ右手が震えたり、フルートの息が震えたりしてしまいます。「ビブラート」をかけていなくとも、びびって震えてしまうので、「ビビラート」と呼ばれるほどです。

人前でも緊張しなくなる方法として、「練習は本番のように、本番は練習のように」という格言が役立つと私は思います。ふだんの練習から目の前に観客がいて、自分が演奏を聴かせているという感覚を持ち、その感覚をできるだけ強く意識するのです。

そのイメージがわきにくければ、目の前にぬいぐるみやフィギュアを置いて、それを聴衆にたとえてみましょう。人形が小さければ、ホールの遠くにいる人だと思って、音を遠くまで飛ばすように意識します。そして、自分の音楽を楽しんでくれるように、できるだけ楽しく演奏しましょう。常に本番を意識したシミュレーションは、脳の想像力を高めることですから、能力を大いに引き出してくれるはずです。

◇

才能教育研究会と東京大学の「共同研究第3弾」として、脳のはたらきを調べるMRI調査の参加者を募集中です。対象は全科の中学生から大学生までで、楽器のレッスンを始めてから7年以上経つこと(空白期間があっても可)が条件です。くわしくは、東京事務所(tokyo@suzukimethod.or.jp)へお問い合わせください。

編集部より

今回も酒井先生のお考えに即し、印刷用PDFを作成しました。是非お教室やご家族でご活用ください。

酒井先生に脳に関する質問をしよう!

この記事は皆様からの質問で成り立っています。たくさんの質問をお待ちいたしております!

プロフィール

酒井邦嘉(さかい くによし)

専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。1964年、東京都生まれ。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻 教授を兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞など受賞。著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)、『脳とAI』(中公選書)、『科学と芸術』(中央公論新社)、『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など。

酒井先生の研究に関する記事はこちら

(マンスリースズキより)

スズキとの共同研究を進める東京大学酒井邦嘉先生の新刊書

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/sakai2024.html

新刊『勉強しないで身につく英語』を発売

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/eigo.html

音楽の有効な習得方法を脳科学で実証

ー練習方法の違いにより左脳と右脳の活動が変化ー

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo5.html

東京大学との共同研究の論文を発表

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html

共同研究を話題に、毎日メディアカフェ

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/220510-2.html

酒井邦嘉先生の東京大学教養学部報内のWeb記事

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/648/open/648-1-01.html

今回は「アナログvsデジタルをテーマに、どちらが人間の能力をより引き出し高めてくれるか」「睡眠は学習にどう影響するか」など4つの質問にご回答くださっています。

今回の質問は『興味のない事はどうするとすぐに覚えられますか?』と『ぼんやりと特に何もしていないときの脳活動、デフォルトモード・ネットワークの子どもの脳への影響について教えてください』です!

今回の質問は『年齢が増えるとニューロンも増えるのでしょうか?』『ニューロンの数は決まっているのですか?それとも人によって違うのですか?』『ニューロンを増やすのに有効なことはありますか?また、ニューロンの働きに悪い影響を及ぼすものはありますか?』です。興味深い質問ばかりです!

酒井先生が脳に関する皆さんの疑問にお答えくださるシリーズ。今回の質問は『頭の良い・悪いって、脳科学的にはどういう状態のことを言いますか? 例えば、計算の得意な人と苦手な人の脳の違い、音楽や楽器演奏の得意な人とそうでない人の脳の違いはどんなところにあるのでしょうか?』

読者の皆さんからの質問に酒井先生がお答えくださるシリーズ。今回は①ニューロンはどのようにスケッチしたのか? ②ニューロンひとつひとつの働きは? の2つの質問への回答です!

脳が持つ最大の特徴、それは使い方、育て方によって機能がカスタマイズされ続けること!この驚くべき能力「可塑性」について、スズキ・メソードと共同研究をしている脳科学者、酒井邦嘉先生が解説してくださいます。