第14回「transportation」

東京都交響楽団を退団した後は本当に旅する日々で、飛行機、新幹線、或いは自分で運転しての全国への旅は、それはそれは刺激的なものでした。

そんな演奏旅行について今回は書いてみようと思います。

現在の僕自身の演奏旅行先での過ごし方のルールは、この旅ばかりの頃に出来上がったように思います。

そのルールの一部を紹介したいと思います。

「お刺身やお寿司などの生ものは絶対に食べない」

「豚骨ラーメンのように脂っこいものは避ける」

「アルコールは飲まない」

これを30年以上守っています。

何か食べ物にあたったのか体力が落ちていたのかわかりませんが、お腹を壊して病院で点滴を打ち病院から仕事に行き病院に戻って来るという数日を過ごした事や、室内楽の演奏会で舞台に出て行く30秒前までトイレに篭っていて、一曲弾き終わるとトイレ直帰、ということもありました。

もちろんそれだけではありませんが、旅行先での体調不良は大変厳しく辛く、懲りました。

こういう事があると例え原因が食べ物ではなくてもリスクを避けるようになり、ルールが出来上がってきたんだと思います。

お刺身もお寿司も豚骨ラーメンも大好きでしたが、それは自宅にいて次の日に何もない日以外は食べません。

お酒に関しては元々弱く、すぐ頭が痛くなるので家でも飲みません。

飲んでも1年に1、2回、3回飲むと今年は良く飲んだなぁ、という感じでしょうか。

風邪をひいたり発熱や腹痛、頭痛などの体調不良はもちろん自宅にいても気をつけてはいましたが、地方での体調不良には殊更気をつけるようになり、コロナ禍よりもずっと前から公共の乗り物ではマスクをしていましたし、胃腸薬から消炎鎮痛剤、風邪薬などなど、本来ならチェリストとしては楽器が重いために少しでも荷物を減らしたいのにもかかわらず、持って行くものが増えていきました。

次は移動手段についてです。

これは皆さんご存知かと思いますが、飛行機に乗る時はチェロを置くための座席をもう1席購入しなければなりません。

それをAB券と言うのですが、チェロは必ず窓側に置き、必ずその隣に座らなくてはいけないのです。

楽器だけ置いて、自分はビジネスクラス、あるいはファーストクラスに乗ると言うことは出来ないルールとなっています。

ビジネスクラスもファーストクラスも乗る可能性は皆無なのでそのルールに文句は全くありません。

以前はチェックインする時に窓口でとてつもなく時間を要する事がしばしば、2時間前に空港に着いても乗り遅れそうになる事もよくありました。

これは世界中どこの空港でもそうみたいで

「空港では世界中のチェリストが不機嫌であり、喧嘩腰だ」という世界を股にかけるチェリストがおっしゃっていましたが、それは真実だと思います。

最近ではかなりスムーズになりましたが、昔はチェロ仲間はみんな怒っていたなぁ。

ところが10年ぐらい前からでしょうか? バイオリンもビオラもそのAB券の対象になり、今度はバイオリン、ビオラの方々が空港ではイライラしていて、そのAB券の大先輩である我々チェリストが

「まぁまぁ、落ち着こうよ」となだめているのだから笑える。

最近新幹線では1番後ろの座席を購入すれば、その後ろは優先的に楽器や荷物を置けるようになり、これは本当に僕たちチェリストには朗報でこれほどありがたいことはありません。

飛行機は到着すれば寝ていても何をしていても強制的に降ろされますから安心ですが、新幹線で寝過ごした時の絶望感は筆舌に尽くし難いです。

眠っていた事もあり、その瞬間は何も考えられず頭の中は真っ白になります。

しかもその座っていた座席はもはや自分の予約した座席ではなくなりますから、まずはその席を空けなければなりません。京都と大阪の間ぐらいでしたらリカバーは可能でショックも少ないですが、大阪から乗って名古屋で降りるつもりだったのに寝過ごしたとなると新横浜まで行かなければいけないし、さらに新横浜からまた名古屋まで帰ってこないといけない。そもそも大阪名古屋間で寝る方がどうかしてる。

その失敗の代償は時間とお金ということになりますが、そんな事を経験して僕も立派な大人になったわけです。

(次回に続く)

ぜひご感想をお寄せください!

いただいたご感想は「Fruitful」トップページでご紹介させていただくことがあります。

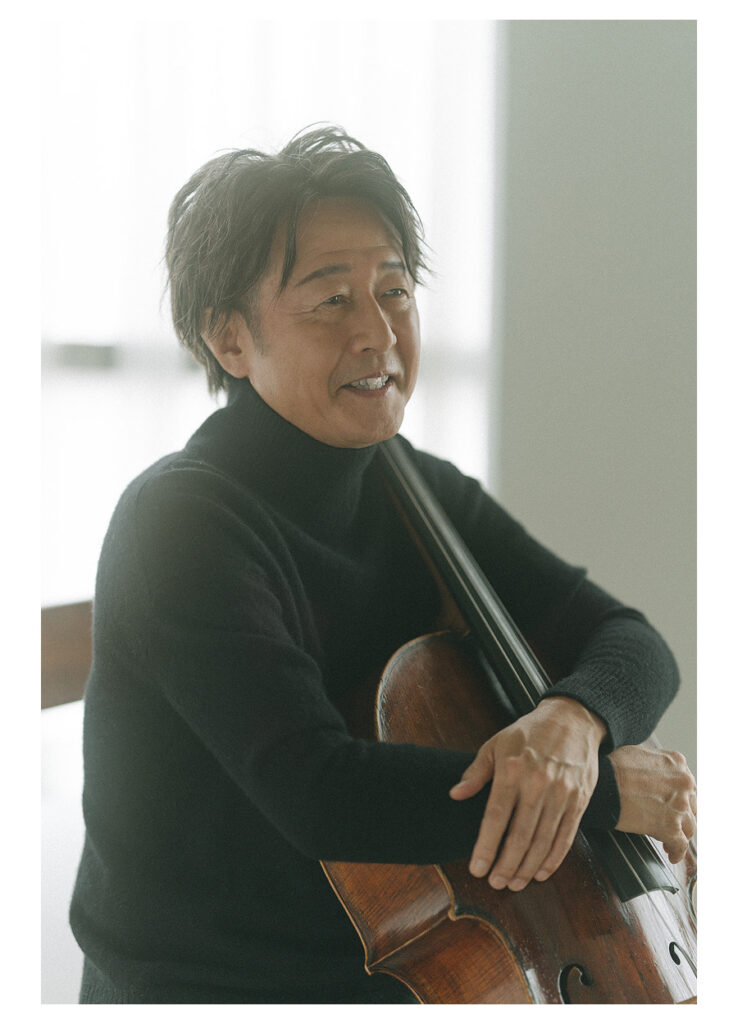

愛知県出身。スズキ・メソードでチェロを始め、中島顕氏に師事。

桐朋学園大学で井上頼豊、秋津智承、山崎伸子の各氏に師事。在学中1987年第56回日本音楽コンクール第1位、第1回淡路島国際室内楽コンクール第2位入賞、第1回日本室内楽コンクール第1位など数々の受賞歴を持つ。同大学を首席で卒業後、桐朋学園研究科ではピュイグ・ロジェ、キジアーナ音楽院でリッカルド・ブレンゴラーの下で室内楽の研鑽を積む。1990年東京都交響楽団首席奏者に就任。1994年退職後広島交響楽団の客演ソロ・チェロ奏者を経て1997年より2019年まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者を勤める。同楽団とはハイドン、シューマン、ドヴォルザーク、グルダ、コルンゴルト、リヒャルト・シュトラウスのドン・キホーテなど多数の協奏曲をソリストとして共演し、いずれも好評を博した。

サイトウ・キネン・オーケストラ、宮崎国際音楽祭に三島せせらぎ音楽祭に毎年参加。

トリトン第一生命ホールの「晴れた海のオーケストラ」やチェンバーソロイツ佐世保のメンバーでもある。また室内楽の分野でも欠く事の出来ないチェリストとして著名な演奏家との共演も多い。

チェロカルテットCello Repubblicaの主宰や宮川彬良氏と教育プログラムの2人のユニット「音楽部楽譜係」、生まれ故郷である名古屋で「大人の室内楽研究所」を立ち上げ、地域の文化向上をライフワークとするなど、活動は多岐に渡る。2008年のバッハの無伴奏チェロ組曲全曲に続き、2012年に発表したアルバム『情景』はレコード芸術誌上で準推薦盤の評価を得た。

現在、東京音楽大学教授、京都市交響楽団特別首席奏者、スズキ・メソード特別講師、東京藝術大学非常勤講師。日本チェロ協会理事、みやざきチェロ協会名誉会員。