第9回 睡眠では時間帯・規則正しさも大切

前回は睡眠の長さ、つまり睡眠時間を十分とることの大切さについて説明してきました。今回は睡眠の時間帯(あるいは規則的な睡眠)の重要性について説明します。

この説明には2つのポイントがあります。1つは「夜更かし・遅寝」を避けようということです。いくら長く寝るとしても、夜遅く(あるいは明け方近く)に寝て、朝遅く(あるいは昼・午後)に起きるのでは、生活の維持はもちろん、体調の維持にも良くないことです。メンタルの健康にも悪影響を及ぼします。

もう1つは、「平日の睡眠を削って週末に寝だめ」するのは避けた方が良いということです。これだと「時差ボケ」と同じことが毎週起こることになります。また、週末に向けて寝不足と疲労の蓄積が毎週のように起こるからです。人間は基本的に「寝だめ」はできません。普段から規則的に十分な睡眠をとること、睡眠不足をためこまないことが大切なのです。

夜更かし

夜更かしが続けば朝起きられず学校に間に合わなくなりますし、無理に起きても授業中居眠りしたり勉強の能率が落ちたりで、生活には明らかにマイナスです。

それに加えて注意すべきことは、夜更かしが心身の健康にも明らかなマイナスとなることです。この健康へのマイナスは、仮りに起きるのを遅くして睡眠時間を補ったとしても避けられません。

その理由は、睡眠には体の内外の様々なリズムが影響しているからです(図1)。夜更かしをすると、それらのリズムとずれた時間帯に寝ることになりますので、質の良い睡眠がとれなくなります。

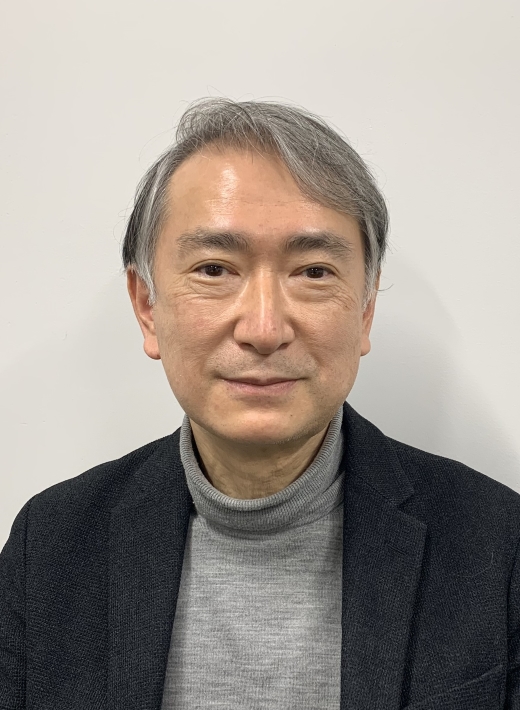

佐々木司(ささき つかさ)

東京大学名誉教授、公立学校共済組合関東中央病院メンタルヘルスセンター長、精神科医師・医学博士。小学校入学後よりスズキ・メソードでヴァイオリンを習う。東京大学医学部医学科卒後、同附属病院精神科で研修。クラーク精神医学研究所(カナダ、トロント市)に留学。東京大学保健センター副センター長、同精神保健支援室長(教授)、同教育学研究科健康教育学分野教授などを歴任。思春期の精神保健、精神疾患の疫学研究、学校の精神保健リテラシー向上などに取り組んでいる。日本不安症学会副理事長、日本学校保健学会常任理事、日本精神衛生会理事を兼務。

メンタルヘルスの不調を起こさないために、普段の生活の中で出来ることを考え解説してくださいます。今回は、思春期でも大人でもついつい削ってしまう「睡眠」の大切さについて考えます。精神的不調の改善だけでない、さらなるプラス効果とは?!

「うつ」や「摂食障害」など、生活や学業への影響が顕著に出るメンタルヘルスの問題について、専門家である佐々木先生がお話しくださいます。メンタルの病気の実態や、どのような時に疑われるのかを解説してくださいます。

親として子どもと日々対峙する中、つい「失敗」してしまうことも・・・「親のこころ子知らず」なのか「子のこころ親知らず」なのか、少し遠めから眺め考えさせてくれる回です。

思春期の子どもたちと親との関係を考えるうえで避けられない大きなテーマ「反抗期」。親の注意に対する幼児期との受け取り方の違いや距離感の保ち方、いつまで続きどこまで許容するかなど、親世代が直面する課題を分かりやすく解説します。

親子関係もセンシティブなこの時期に、保護者は子どもたちにどのように注意を伝えるべきか、考えます。

今回は、思春期のこころの移り変わりを把握していくのに前提となる脳のメカニズムを鳥瞰します。今後の回の理解に繋がる必須の知識です。

子どもから大人へ成長していく過程で必ず通る「思春期」。その大切で輝かしい時期の、心のあり様を考える新シリーズです。